当サイトの記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介するURL等から商品を体験・購入することで、広告主から当サイトに対して、売り上げの一部が還元されることがあります。

この記事では、

- 「産休・育休中に会社からメールが来たけど、対応した方がいいのか迷っている」

- 「産休・育休中に会社からメールや電話が来ることをストレスに感じている」

という方に向けて、

- 産休・育休中に会社から来たメールに返信する必要はあるのか

- 産休・育休中でも対応した方が良いメール

- 産休・育休中におけるメールの確認頻度

- 産休・育休中に連絡が来ないようにするためのポイント

- 産休・育休中にメールが来てしまった場合の対応方法

- 産休・育休中の会社との付き合い方

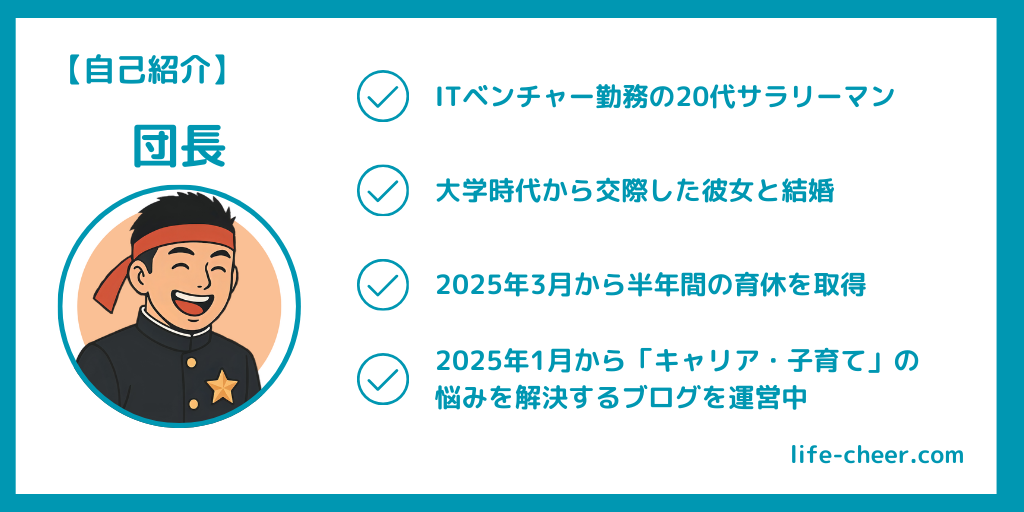

について、自分も半年間の育休を取得した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。

1. 産休・育休中に会社から来たメールに返信する必要はあるのか

産休・育休の最中に、会社やお客様から連絡が来てしまうことありますよね。

休んでいる時に、会社から連絡が来るのはイヤな気持ちを抱える人が多いと思います。

産休・育休中の会社からの連絡に返信をするのがめんどくさいと感じた時に、返信する必要はあるのか?について、明確な理由をもとに回答をお伝えいたします。

結論:返信する必要はない

タイトルにも書いてありますが、返信する必要はありません。

返信する必要がない理由は以下の通りです。

- 産休中は就業させてはならないと労働基準法で定められている

- 育休中の就労は事業主と労働者の合意が必要と育児・介護休業法で定められている

産休、育休のどちらにおいても、法律で就労に関する内容がしっかりと定められています。

では、その内容がどういったものなのかについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

産休中は就業させてはならないと労働基準法で定められている

労働基準法の第65条に、産前産後休業について、以下のように記載されています。

産前産後(第65条)

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。

(※1 )出産当日は産前6週間に含まれます。

産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。(※2) 産後休業は女性労働者から請求がなくても与えなければなりません。

厚生労働省 和歌山労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00480.html

産休は雇用主である会社よりも、働く女性の権利が強いものになっています。

産前に関しては、「出産予定の女性が休業を請求した場合は働かせてはいけない」

産後に関しては、「基本8週間は働かせてはいけない」とされています。

そのため、産休中にメールで連絡が来たとしても、法律で「働かせてはならない」とされているため、返信をしなくても産休を取得している人は悪くありません。

もしメールが届いてしまい、返信を求められる(=就業を求められる)ようであれば、会社から産休を取得している人の関係者に対して、「産休中は就業させてはいけないことになっている」ことをしっかりと説明する必要があります。

育休中の就労は事業主と労働者の合意が必要と育児・介護休業法で定められている

育休中の就労に関して、厚生労働省が以下のように説明をしています。

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提

供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。

しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時

的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。(事業主の一方的な指示によ

り就労させることはできません。)※事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、不利益な取り扱い(人事考課に

厚生労働省 育児休業中の就労について https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

おいて不利益な評価をするなど)を行ってはなりません。また、上司や同僚からのハラスメ

ントが起きないように、雇用管理上必要な措置を講ずる必要があります。

育休中は、基本的には就労しないことを前提としていますが、会社と従業員の合意により就労することが可能となっています。

ポイントは、「会社と従業員の合意が必要」という点です。

厚生労働省が公開する文書にも記載がある通り、事業主の一方的な指示により就労させることはできず、育休中に就労しなかったことを理由として不利益な取り扱いを行なってはならないとされています。

そのため、育休中に会社からメールが来たとしても、育休を取得している人が合意しない限りは、返信をする(=就労をする)必要がないということになります。

もし、返信をしなかったことで、不利益を被りそうになった時は、人事に相談をするようにしましょう。その時に厚生労働省が公表している文書も合わせて伝えることで、スムーズに対応してもらえると思います。

また、育児休業とは別に、産後パパ育休(出生時育児休業)については、育児・介護休業法に以下のように定められています。

Ⅱ − 2 − 8 産後パパ育休期間中の就業

◯労使協定に、産後パパ育休期間中に就業させることができると定めた労働者に限り、産後パパ育休期間中に就業することができる日等(以下「就業可能日等」といいます。)を、休業開始前日まで事業主に申し出ることができます。

◯労働者は休業開始前日まで、就業可能日等の変更又は申出の撤回ができます。

◯就業可能日等の申出がなされたときは、事業主は労働者に対して、就業可能日等の範囲内かつ一定の範囲内の就業日等を速やかに提示しなければなりません。

◯提示後、休業開始予定日前日までに労働者の同意を得た場合に限り、労働者を就業させることができます。

◯労働者は就業日等の同意をした後も、休業開始予定日前日までであれば同意の全部又は一部を撤回できます。休業開始後は、特別の事情がある場合に限り撤回することができます。

(1)産後パパ育休期間中の就業を可能とするには、産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者についてあらかじめ労使協定を締結する必要があります(法第9条の5第2項)。事業主が産後パパ育休期間中の就業を認めない場合は、労使協定を締結する必要はありません。

就業させる場合は、産後パパ育休開始予定日前日までに、休業期間中に就業する日等を調整し、労働者と事業主の間で合意する必要があります。

厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし P62 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf

産後パパ育休では、労使協定で定めている場合に限り、就業することが可能とされています。

就業に関しては、「労働者と事業主で合意する必要がある」とされているので、合意をしていなければ、産後パパ育休期間でもメールを返信(=就業)する必要はありません。

産後パパ育休における就業可能日にメールが来たときは、就業可能としている以上、メールに返信しないことで指摘を受けることもあるかもしれないので、勘違いしないように気をつけてください。

これらのことから、産休・育休中に会社からメールが来た場合でも、返信をする必要がないと言えます。

よくある悩み

産休・育休期間における会社からの連絡について、よくある悩みへの回答をまとめましたので、ぜひこちらも合わせてご確認ください。

電話がかかってくる時はどうしたらいい?

電話に出られるタイミングでは、出ても良いと思います。

理由としては、休んでいることを知らなかったという可能性があるからです。

そのため、要件を話し始める前に、「◯月◯日から◯月◯日まで産休・育休をいただいているので、別の人にご確認お願いしても良いですか?」と伝えるようにしましょう。

きちんとコミュニケーションが取れる人であれば、そこで話を終わらせ、別の人に確認をすると思います。そして、休みの期間は連絡しないようにしようと判断するでしょう。

しかし、何度も電話をかけてくる場合は、上司または人事部門へ相談をして、電話をかけてくる人に対して、電話をしないように注意してもらうようにするのが良いと思います。

自分にしかできない仕事があるから嫌でも対応するしかない…

思い切って、任せてみるという気持ちを持ちましょう。

もし、あなたが退職をしたり、緊急でどうしても対応ができなかったりした時は、その仕事は他の誰かがどうにかして対応するでしょう。

転職・退職したことがある人はわかるかもしれませんが、あなたが転職・退職したとしても、その会社が倒産することはほとんどありません。

つまりは、抜けた穴は他の社員がなんとかカバーしているのです。

産休・育休は、会社に復帰する予定があるからこそ、突き放しにくいという気持ちはあるかもしれませんが、休みを取得しているからには、しっかりと休ませてもらって、その間はどうにか頑張ってもらうくらいの気持ちでいるのが良いと思います。

2. 産休・育休中でも対応した方が良いメール

産休・育休中は会社からのメールには返信しなくて良いとお伝えしましたが、中には対応したほうが良いメールがあるので、ご紹介しておきます。

労務手続きに関するメール

子どもが生まれることで、会社へいくつか報告して、手続きをする必要があります。

会社に報告が必要な手続きを以下に記載するので、確認しておきましょう。

- 子どもの健康保険に関する手続き

- 産休(給付金)に関する手続き

- 育休(給付金)に関する手続き

これらの手続きが遅くなると、子どもの健康保険証のマイナンバーカードへの紐付けが遅くなったり、給付金を受け取るのが遅くなったりするので、担当者からの連絡は見落とさないように注意をしましょう。

災害時の安否確認に関するメール

災害時には、従業員の安全状態を確認するために、企業から従業員に対して、安否確認の連絡が来ることがあります。

安否確認ができないと、従業員の勤務可否を判断することができず、事業の継続に関する対策を実施しづらくなります。

産休・育休期間は、就業していませんが、その会社に所属する一員として、安否確認にスムーズに回答することで、会社は災害への対策や問題発生の有無を取りまとめやすくなるので、安否確認は連絡するようにしましょう。

3. 産休・育休中におけるメールの確認頻度

産休・育休中に、会社から来たメールは返信しなくてOKとお伝えしましたが、

一方で、労務関係の手続きや安否確認など、一時的な対応が必要となる場合もあります。

産休・育休期間中に、どのくらいの頻度で会社からのメールを確認すればいいのかと悩む方もいると思うので、メールの確認頻度について、お伝えしたいと思います。

基本的に確認しなくてOK

産休・育休期間中に来たメールには、返信する必要がないため、基本的には確認する必要はありません。

しっかりと自身の回復と子育てに努めるようにしましょう。

産休中や育休中に、どんな過ごし方をするのが良いかについては、以下の記事でまとめていますので、参考にしてみてください。

基本的には確認しなくてOKとお伝えしましたが、労務手続きに関するメールには対応した方が良いため、育児や家事の合間で落ち着いたタイミングで確認しましょう。

具体的な頻度はやり取りしている内容にもよりますが、2-3日から1週間程度の頻度で確認するのが良いと思います。

あくまでも休みを取得していることに変わりはないので、精神的に負荷を感じるほど過度に気にしすぎる必要はありません。

よくある悩み

休んでいる間も会社のことが気になってしまう

長期の休みを取得するときは、自分がこれまで担当していた仕事がうまく回っているのか心配になりますよね。ましてや復帰をする予定だからこそ、完全に会社のことを忘れるというのは難しいと思います。

そんなとき、自分は、こう考えるようにしていました。

「休んでいる間は、会社のことは引き継いだ人に任せて、復帰をした時に、しっかりと活躍できるように準備をしておこう」

産休や育休は、身体的な回復や子育ての期間ではありますが、それと同時に、自分が今後どんな生き方をしていきたいのかを考えるいい機会でもあります。

そのため、子どもができたことによる心境の変化や今後の生活を見据えて、しっかりと行動をしていくのが良いのではないかなと思います。

産休・育休中の過ごし方については、以下の記事も参考にしてみてください。

4. 産休・育休中に連絡が来ないようにするためのポイント

産休・育休中に来たメールには、返信は必要ないとお伝えしましたが、そもそも連絡が来なければメールに悩む必要もなくなりますよね。

ここでは、産休・育休中に連絡が来ないようにするためのポイントをお伝えしたいと思います。

産休・育休前に引継ぎ資料をしっかりと作っておく

産休・育休に入る前に対応しておく必要のあるものですが、引継ぎ資料をしっかり作成しておくことは重要です。

- 誰がみても、業務の内容を理解することができる

- つまづきやすい部分やわかりにくいことも言語化して残しておける

- 業務の依存度を下げられる

引継ぎ資料をしっかりと作成することで、「聞かないとわからない」という状態をなくすことができます。

産休・育休前に関係者へ周知しておく

こちらも産休・育休に入る前にやっておきたいことですが、自分の業務に関係する人に産休・育休を取得することを伝えておくことも重要です。

- 育休取得開始日(いつから育休を取得するのか?)

- 育休取得期間(どのくらい育休を取得するのか?)

- 後任担当者(誰がこれまでの業務を引き継ぐのか?)

- 引継ぎ資料の保管場所(どこを見ればわかるのか?)

産休・育休に入ることを関係者に伝えておくことで、「この人は産休・育休中だから、後任担当者に確認しよう」「引継ぎ資料を確認しよう」と連絡をする前に判断することが可能になります。

自分が育休を取得した時に、挨拶をした時のポイントや注意点は以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

社内公開用のスケジュールに産休・育休の予定を入れる

スケジュールに、産休・育休の予定を入れておくことも連絡が来ないようにするための工夫の1つです。

会社で働いている時に、「今日は休みです」と明示している人に連絡をすることはほとんどないですよね。もし、連絡をするとすれば、相当緊急対応が必要なときだと思います。

スケジュールに「いつからいつまで産休・育休」と登録しておくことで、メールを送る際に、「そういえばこの人、産休・育休中だった!」と気がつくことができるようになります。

しっかりと「休みだよ!」というアピールをすることで、会社の人もよっぽどのことがない限りは連絡をしないようにしようと心がけることができるようになると思います。

また、スケジュールの登録の仕方には1つポイントがあります。

終日の予定として、「◯月◯日〜◯月◯日」は産休・育休と登録するだけでなく、日中の業務時間帯(例:9時〜18時)にも産休・育休の予定を繰り返して登録しておくことで、パッと見た時にもわかるようになります。

チャットツールのステータスにコメントを登録する

Microsoft TeamsやSlackを使用している場合、スケジュールだけでなく、ステータスにも以下のように登録しておくことで、休みだということがすぐに伝わるようになります。

◯月◯日〜◯月◯日まで産休・育休をいただいております。

返信が遅くなる可能性があるので、ご理解ください。

通常のご連絡は、後任の◯◯さんまでご連絡ください。

5. 産休・育休中にメールが来てしまった場合の対応方法

産休・育休中にメールが来ないように、しっかりと対応しておいたとしても、連絡が来てしまう場合もあると思います。その時に、どのように対応するのが良いかについてもお伝えしておきます。

◯◯さん

お疲れ様です。

私事で恐縮ですが、◯月◯日から◯月◯日まで産休・育休をいただいております。

ご連絡いただいた内容につきましては、後任の◯◯さんへ引継ぎを行なっていますので、

◯◯さんへご連絡いただけますと幸いです。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

氏名

◯◯さん

お疲れ様です。

ご連絡いただいた内容につきましては、引継ぎ資料に詳細を記載しております。

共有フォルダ内に引継ぎ資料をアップロードしてありますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。

もし、不明点があれば、上司または◯◯さんへご確認ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

氏名

◯◯株式会社

◯◯様

お世話になっております。

◯◯株式会社の◯◯でございます。

私事で恐縮ですが、◯月◯日から◯月◯日まで産休・育休をいただいております。

ご連絡いただいた内容につきましては、CCにおります後任の◯◯へ引継ぎを行なっておりますので、

◯◯よりご連絡差し上げます。

ーーーーー

後任の方の氏名、メールアドレス、電話番号

ーーーーー

◯◯様には、ご不便をおかけいたしますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

署名

産休・育休期間は、メールを確認するのも大変だと思うので、自動返信を設定しておくのがおすすめです。

自動返信はその名の通り、自動で返信をする設定のため、内容を最終確認できません。

内容を間違えて送ってしまうことがないように、以下のようなポイントを押さえておくことが重要です。

- 自動返信であることを記載する

- 休みの期間を記載する

- 後任の連絡先を記載する

- 必要な情報だけを記載する

- 設定がうまくいっているか自分で一度確認をする

- 設定の開始日と終了日を間違えないように注意をする

返信の内容を読むことで、現在の状況を把握することができ、メールを送った方の次のアクションをサポートする必要があります。

そのため、自動返信である旨や休みの期間を明示することで、自分がどういう状況なのかを把握することができるようになります。

また、後任の連絡先を記載することで、メールを送った方が迷子にならずに、しっかりと連絡を取ることができます。

最後に、設定が間違っていると、正しく送られていないなど、メールを無視してしまっている形になってしまう可能性があるため、しっかりと設定ができているかを確認することが重要です。

実際に自動返信の設定をするときのメール例文をご紹介しますので、参考にしてみてください。

件名:【自動返信】不在のお知らせ(◯月◯日〜◯月◯日)

※このメールは自動返信となっております。

お世話になっております。

◯◯株式会社◯◯でございます。

私事で恐縮ですが、◯月◯日から◯月◯日まで産休・育休をいただいております。

お休みの間は後任の以下担当者までご連絡いただけますと幸いです。

ーーーーー

後任の氏名、メールアドレス、電話番号

ーーーーー

ご不便をおかけして、大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

署名

6. 産休・育休中の会社との付き合い方

産休・育休は、いずれ職場に復帰をする予定だからこそ、うまく付き合わなくちゃいけないと悩むこともあると思います。

産休・育休中の会社との付き合い方について、よくある質問に対する考え方をまとめましたので、Q&A形式で確認してみてください。

会社の人に迷惑だと思われていないか心配

産休・育休は、出産を経験する夫婦であれば、誰しもが通り得るライフイベントです。

社会として支えていく必要があるため、国でしっかりと制度が設けられ、育休の取得や子育てしやすい環境の整備が推進されています。

もし、「迷惑だ!」と言う人がいる場合は、自分がその立場になった時に同じことを言われても仕方がないですし、多様性を受け入れられない組織は成長が難しいであろうと考えて、付き合わないことも1つの選択だと思います。

今は、人材不足が激しいため、転職しやすい状況だと思います。

働きやすい環境の整備や選んでもらえる会社になるために人を大切にしようとしている会社は多くあるので、価値観が合わないと思ったら、転職を考えるのもありだと思います。

産休・育休から復帰した時のことが不安

長らく会社の情報から離れていると、復帰した時のことが不安になりますよね。

もし、チャットやメールが確認できるのであれば、1ヶ月や2ヶ月に1度、会社の状況を把握するために、チャットやメールを覗くのもありだと思います。

また、負担にならない範囲で、産休・育休取得中に会社の人とコミュニケーションをとることで、状況を把握することにも繋がるため、スムーズに復帰ができるか不安な場合は、適宜情報収集をすることをおすすめします。

また、生活リズムという観点では、産休・育休期間と復帰した後で、ガラッと変わる可能性があるため、産休・育休期間のうちに、仕事に復帰をしたという仮定で生活をしてみることで、復帰した時の生活のイメージがしやすくなると思います。

休んでいる間は定期的に会社に連絡した方がいい?

結論、連絡をしなくてはいけないという理由はありません。

ただ、前の質問でお伝えした通り、会社の状況を把握するという意味合いでのコミュニケーションは、復帰をスムーズにしてくれると思うので、情報収集という目的においては、良いと思います。

しかし、産休・育休の生活の状況を会社に報告しなくてはいけないという義務はないため、仕事とプライベートは分けて考えるのが良いと思います。

もし、会社から連絡を求められた場合には、正当な理由があるのかを確認し、正当な理由がない限りは、産休・育休取得者が負担に感じるような連絡はしなくて良いと思います。

7. 最後に

産休・育休中に会社からメールが来た時の考え方をまとめると

- 基本的には、返信不要

- 労務手続きや安否確認は返信した方が良い

- 会社からメールが来ないように対応しておくことも大切

となります。

この記事が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。

このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。

わたしたちについて

わたしたちについて

またこのブログでは、他にもキャリアや子育てについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。