当サイトの記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介するURL等から商品を体験・購入することで、広告主から当サイトに対して、売り上げの一部が還元されることがあります。

この記事では、

- 「育休から復職するときに、会社の人に対してお菓子を持って行った方がいいの?」

- 「育休から復帰するときに、会社の人になんて挨拶するのがいい?」

とお悩みの方に向けて、

- 育休明けの挨拶にお菓子を持っていく必要はあるのか?

- 育休明けの挨拶でお菓子を選ぶときのポイント

- 育休明けの挨拶で渡すお菓子の予算相場

- 育休明けのお菓子に関するよくあるFAQ

- 育休明けの挨拶で渡すおすすめのお菓子6選

- 育休明けの挨拶をするときのポイント

- 育休明けの挨拶のメッセージ・メール例文

について、自分も同じように悩んだ経験を踏まえて、少しでも参考になる情報をお伝えできればと思います。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。

1. 育休明けの挨拶にお菓子を持っていく必要はあるのか?

育休から職場に復帰をするときに、何かお菓子などの手土産を持って行った方が良いのか迷いますよね。

お菓子を持っていくべきかどうかについて、ここでお伝えする考え方が参考になれば嬉しいです。

結論:持って行っておけば間違いない!

前提として、育休を取得することは、悪いことではありません。

しかし、育休の取得期間や会社の体制によっては、育休中の人員補充がなく、既存のメンバーで業務をサポートしなくてはならない場合もあります。

そのときに、「会社に迷惑をかけてしまっている」「業務の負担を大きくしてしまって申し訳ない」と感じることは少なくないと思います。

育休を取得することは悪いことではないのですが、会社にはさまざまな価値観を持った人がいるので、育休明けの挨拶の際に、「手土産の1つくらいあったらどうか」と感じる、または口に出す人がいるのも事実です。

そのため、会社でうまく人付き合いをしていくことが重要であると感じる人は、お菓子を持っていくことで、角が立たないようにすることができます。

また、お菓子があるかないかを気にしないという人でも、お菓子をもらったら「嬉しい」と感じると思うので、どちらにせよお菓子を持って行っておけば、職場の人間関係が悪くなるリスクを減らすことができます。

2. 育休明けの挨拶でお菓子を選ぶときのポイント

育休から復帰するときに、お菓子を持って行っておけば安心ということをお伝えしましたが、お菓子を選ぶ上で、いくつか押さえておくと良いポイントがあるので、お伝えします。

お菓子を持っていってから、「失敗した!」とならないように、しっかりと確認しておきましょう。

- 個包装されているものを選ぶ

- 賞味期限が長めのものを選ぶ

- 食べやすいサイズのものを選ぶ

- 老若男女問わず好まれやすいものを選ぶ

- 常温保存可能なものを選ぶ

- 気温の影響を受けにくいものを選ぶ

1つずつ理由を解説していきます。

個包装されているものを選ぶことで、箱を開けてから受け取るまで多少タイミングがズレたとしても、お菓子の状態が悪化することはありません。

また、衛生的な観点でも他の人の手に触れない形で渡せるのが好ましいです。

渡すタイミングによっては、全員に行き渡らず、受け取るまでに日が開いてしまうこともあるかもしれません。

リモートワークなど、働き方が多様化している組織であればなおさら、「いつ出社するのかわからない」という状況になりかねません。

賞味期限が短いと、受け取るタイミングによっては、賞味期限が切れてしまう可能性もあるため、賞味期限に余裕のあるお菓子を選ぶようにしましょう。

お菓子を受け取ったときには、その場で手軽にパクッと1口、2口程度で食べる人が多いと思います。

お腹が空いているかどうかに関わらず、もらった側の負担にならないサイズのものにするのがおすすめです。

年齢層や性別によって、好みの違いはあると思うので、偏ったものを選ばないようにしましょう。

だからと言って、お菓子の種類を複数準備する必要はありません。

どんなお菓子でも、食べられない人がいる可能性はありますが、

ある程度、万人ウケするものを選んでおけば気にしすぎる必要はありません。

もし、渡す人が限られていて、好みを把握できているのであれば、好みに合わせるのもおすすめです。

全員の好みに合わせるのは難しいので、一番お世話になった上司などの好みを参考にすれば良いでしょう。

しかし、好みは偏りをもたらす可能性もあるので、迷ったら万人ウケ優先で良いと思います。

お菓子を受け取ったときに、その場では食べずに持ち帰る人もいると思います。

冷蔵・冷凍保存必須となると、もらった側は管理がしにくいため、管理のしやすさという観点から常温保存が可能なものを選ぶようにしましょう。

夏場にチョコレートなどのお菓子を渡すと、管理方法によって、溶けてしまって包装にくっついてしまう場合があります。

基本的に高温多湿を避けて保存するものが多いですが、管理方法にセンシティブになる必要があるものは避けておくのが無難です。

3. 育休明けの挨拶で渡すお菓子の予算相場

お菓子選びのポイントをお伝えしましたが、どのくらいの予算で購入するのが良いのか迷う方もいると思うので、育休明けの挨拶で渡すお菓子の予算相場をお伝えします。

一般的に3,000円〜5,000円程度が相場ではありますが、気持ちが伝われば、予算にこだわる必要は基本ありません。

また、育休は収入が減って、家計に余裕がない方も多いと思うので、費用を抑えめにしても良いと思います。

渡す人数によって、必要なお菓子の数も変わってくるので、あくまで参考にする程度で考えましょう。

もし、一人ひとり個別で渡す場合には、一人当たり500円〜1,000円程度で準備するのが良いと思います。

あまり高額すぎると、受け取る側も気を遣ってしまうので、こだわりすぎも注意が必要です。

4. 育休明けのお菓子に関するよくあるFAQ

育休明けのお菓子に関して、選び方や予算以外のよくある質問にお答えします。

これが正解!というのはないので、考え方の参考になれば嬉しいです。

挨拶とお菓子を渡すタイミングはいつ?

基本的には、育休復帰の初日がおすすめです。

仕事の連絡をする前に、挨拶をしておくことで、コミュニケーションが取りやすくなるためです。

お菓子は、挨拶のタイミングと一緒に渡すようにしましょう。

もし、育休復帰日に挨拶できるタイミングがなさそうであれば、

育休復帰後の部署MTGのときに挨拶をすると、近しい関係者へ伝えることができます。

育休復帰した日から挨拶まで時間が開く場合は、個別で挨拶しておくのもおすすめです。

お菓子はどこまで配ればいい?

育休期間に業務のサポートをしてくれた人たちに配れるようにしましょう。

同じ部署の人は直接サポートをしていなくても、間接的にサポートしてくれている可能性もあるので、

部署内を中心に検討するのがおすすめです。

お菓子の箱にのしはつけた方がいい?

お菓子を配るときに、箱から開けて渡すことが多いと思うので、のしは必要ありません。

もし、箱から開けて渡さずに、上司などに渡してからみんなに配ってもらうようにするのであれば、

のしをつけても良いでしょう。

のしをつけるときには、「御礼」というのしをつけておくようにするのが良いと思います。

5. 育休明けの挨拶で渡すおすすめのお菓子6選

この記事を読んで、そのまま同じものを購入しやすいように、Amazonと楽天市場で購入できるものをご紹介します。

洋菓子・和菓子・夏向け・冬向けなどさまざまなパターンで渡すことができるものをご紹介するので、ぜひ育休明け以外のタイミングで手土産を検討する必要があるときにも参考にしてみてください。

焼き菓子の詰め合わせ

- Amazonの人気商品

- 渡す人数に合わせて数量を選べる

- 受け取る人に好きな焼き菓子を選んでもらえる

- それぞれのサイズ感のバランスが良い

- 賞味期限:製造から60日

- 保存方法:直射日光、多湿を避けて常温で保存

同様の商品で、手提げ袋がついていないものもあるので、注意してください。

手提げ袋がある方が、会社まで持っていくのに便利です。

銀座フルーツクーヘン

- 老舗で安定の銀座千疋屋

- Amazonの人気商品

- 少人数に渡すときにおすすめ

- 人気のバウムクーヘンにフルーツの味付けでおしゃれに

- 受け取る人に好きなものを選んでもらえる

- サイズのばらつきがなく平等感がある

- 賞味期限:常温120日

こちらの商品には手提げ袋はついていません。

文明堂 カステラ巻き

- 和菓子で有名な文明堂

- Amazonの人気商品

- クッキーなどに比べて少し大人な雰囲気が出せる

- 賞味期限:約20日

- 保存方法:直射日光・高温多湿を避けて保存

文明堂 どら焼き

- 和菓子で有名な文明堂

- Amazonの人気商品

- クッキーなどに比べて少し大人な雰囲気が出せる

- 賞味期限:約20日

- 保存方法:直射日光・高温多湿を避けて保存

彩果の宝石 フルーツゼリー

- 夏場に嬉しいフルーツゼリー

- Amazonの人気商品

- 一口で食べやすいサイズ感

- 賞味期限:6ヶ月

- 保存方法:直射日光を避け、涼しい場所で保存

ロイズ バトンクッキー

- チョコレートといえば「ROYCE’(ロイズ)」

- Amazonの人気商品

- 安くてたくさん入っているので、大人数に渡したいときにおすすめ

- 賞味期限:3ヶ月

- 保存方法:直射日光および高温多湿の場所を避け25℃以下で保存

チョコレートが含まれているので、気温が高い時期は避けておきましょう。

5. 育休明けの挨拶をするときのポイント

ここまで育休明けのお菓子の必要性やお菓子選びについてお伝えしてきました。

加えて育休明けには、関係者に対して育休から職場復帰した旨をしっかりと伝えることが大切になります。

育休明けに挨拶をする時のポイントをお伝えしますので、確認しておきましょう。

挨拶をする人とタイミング

まずは、いつ誰に挨拶をした方が良いのかを理解しておくことが大切です。

最低でも以下の人には挨拶をした方が良いと思います。

- 上司

- 部署のメンバー

- 業務をサポートしてくれた人

- 新しく入社したメンバー

- 社外関係者

育休の取得にあたり、手続きや業務の調整をしてくれた上司はもちろん、

育休期間に業務をサポートしてくれた部署のメンバー・他部署のメンバーにもしっかりと挨拶をしておくことが大切です。

また、新しく入社したメンバーには、自己紹介という形で、

これから一緒に業務を進めていくための関係構築をしておきましょう。

忘れがちなのが、社外関係者です。

育休を取得することで、社内だけでなく、社外関係者にも不便をかけることがあったかもしれません。

無事に育休から復帰をしたことを伝えて、長期的な関係性を築いていけると、仕事もスムーズに進めやすくなります。

育休明けの挨拶のタイミングは、復帰後できる限り早めに挨拶をするようにしましょう。

特に、近しい関係性の人には、うわさで知る前に、自分の言葉で伝えることが大切です。

それでは、育休明けの挨拶をするときのポイントをお伝えします。

- 業務をサポートしてくれたお礼をしっかりと伝える

- 今後の働き方について伝える

- 今後の仕事への意欲を示す

- 継続したサポートのお願いをする

それぞれのポイントについて、1つひとつ説明していきます。

業務をサポートしてくれたお礼をしっかりと伝える

はじめに、育休期間に業務をサポートしてくれたお礼をしっかりと伝えることが大切です。

育休の取得は、取得する側にとってはメリットが大きいですが、会社で取得する人を支える側は、フォローできる体制が整っていないと、業務量が増えて負担が大きくなることがあります。

そのため、サポートしてくれたお礼を伝えることで、職場の人間関係を崩さないようにしましょう。

今後誰かが育休を取得したときには、今度は自分がサポートする側になる可能性もあります。

仕事は一人で進めるものではなく、周囲と助け合い、支え合いながら進められているということを忘れないようにしましょう。

今後の働き方について伝える

今後の働き方をしっかりと周知しておくことも大切です。

フルタイムで働くのか、時短勤務をするのか、

時短勤務の場合は、何時から何時まで働くのかをしっかりと伝えておくことで、

一緒に働く際のコミュニケーションをスムーズにすることができます。

働き方を周知していないと、「一緒に働きづらい」と感じさせてしまうかもしれないので、

周囲の理解を得られるように、しっかりと伝えておきましょう。

今後の仕事への意欲を示す

会社員として働くからには、仕事に対する意欲を示さないわけにはいきません。

お金をもらっている以上、それに見合った働きをしようとすることは大切です。

仕事への意欲をしっかりと示すことで、「子供がいるから特別」というような扱いにならないようにしましょう。

他の社員から冷たい視線を受け、評価されにくい状態になると、職場に行くのが辛くなってしまいます。

継続したサポートのお願いをする

育休から職場復帰をしても、今後もサポートをお願いする可能性があることを伝えましょう。

子どもがいる中で働くということは、育休前と同じように働くことは難しい可能性があります。

子どもの体調が悪くなったり、保育園の迎えに行ったりするときは、

会社を早退することもあるかもしれません。

育休が終わったからと言って、「子育てはもう終わり」ではありません。

これからは仕事と子育てを両立していく必要があることを踏まえて、

サポートの頭出しをしておくことで、いざとなったときにも依頼しやすくなると思います。

6. 育休明けの挨拶のメッセージ・メール例文

育休明けの挨拶のポイントを踏まえた上で、実際どのように挨拶をしたら良いのかについて、

メッセージの例文、社内外へのメールの例文も合わせてお伝えします。

朝礼のときに口頭で挨拶するときのメッセージ例文

口頭で挨拶するときには、ポイントを押さえて、簡潔に話すようにしましょう。

おはようございます。

本日より育休から職場に復帰いたします、〇〇です。

お休みをいただいている間は、ご迷惑をおかけする部分もあったかと思いますが、

温かくご配慮いただき本当にありがとうございました。

今後しばらくのうちは、9時〜16時の時短勤務をさせていただく予定です。

しばらく現場から離れていた分、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、

1日でも早くキャッチアップして貢献できるよう努めます。

子育てと仕事の両立をしていく中で、今後も皆さんにサポートをお願いする機会があるかもしれませんが、

引き続き、よろしくお願いいたします。

気持ちばかりではありますが、お菓子を準備させていただきましたので、

皆様で召し上がっていただければと思います。

上司に挨拶するときのメール例文

上司に対して、挨拶をするときは、

育休の取得をサポートしてくれた旨と、

今後も働き方に関する相談をする可能性がある旨を

しっかりと伝えておきましょう。

〇〇さん

お世話になっております。〇〇です。

このたび、育児休業を終え、本日より復職いたしましたのでご連絡となります。

業務の調整をはじめとし、育休取得のサポートをしてくださり、ありがとうございました。

当面の間は、9時〜16時の時短勤務をさせていただくことになりますが、

子育てと仕事の両立にいち早く慣れていければと思っております。

久しぶりの業務でキャッチアップが必要な部分が多くあるかと思いますが、

早期に業務に慣れ、成果を出せるように精一杯努めてまいります。

今後も子どもの体調不良など、働き方のご相談をする機会があるかもしれませんが、

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

氏名

部署のメンバーに挨拶するときのメール例文

朝礼などで部署のメンバーに挨拶をする機会がない場合は、

部署全体に周知できるように、挨拶する機会を設けておきましょう。

メールで連絡をすることで、もれなく周知することができます。

皆さん

お疲れさまです。〇〇です。

本日より、育休から復帰いたしましたので、ご連絡となります。

お休み中はご迷惑をおかけする部分もあったかと思いますが、

ご支援いただきありがとうございました。

しばらくの間は、9時〜16時の時短勤務をさせていただく予定です。

これから業務のキャッチアップをして、いち早く感覚を取り戻せるように、

尽力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

今後も子育てと仕事の両立でお手数おかけすることがあるかもしれませんが、

引き続き、サポート頂けますと幸いです。

氏名

業務をサポートしてくれた人に挨拶するときのメール例文

部署のメンバー以外に、業務をサポートしてくれた人がいる場合は、

業務をサポートしてくれた人に対して、しっかりと御礼の挨拶をしておきましょう。

〇〇さん

お疲れ様です。〇〇部〇〇です。

本日より育休から復帰いたしましたので、ご連絡です。

育休期間中は、業務のサポートをしていただき、ありがとうございました。

おかげさまで子どもとの貴重な時間を過ごすことができました。

ご迷惑をおかけする点もあったかと思いますが、

業務の負担を減らせるように、しっかりとキャッチアップをしていければと思っています。

当面の間は、9時〜16時の時短勤務をする予定です。

今後も子育てと仕事の両立でご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

部署名

氏名

社外関係者に挨拶するときのメール例文

社外関係者にも、育休から復帰した旨の連絡をすることも大切です。

担当が変更になる場合は、その旨をお伝えすることを忘れないようにしましょう。

〇〇株式会社

〇〇様

いつも大変お世話になっております。〇〇株式会社の〇〇です。

このたび、育児休業を終え、本日より業務に復帰いたしました。

育休期間中は、担当変更等によりご不便をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。

育休期間中に担当していた〇〇から、情報を引継ぎ、

スムーズに業務を進められるように調整してまいりますので、

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

会社名

部署名

氏名

メールアドレス

電話番号

8. 最後に

育休明けのお菓子選びと挨拶のポイントについてまとめると

- 育休明けには、お菓子を持って行っておくのが間違いない!

- お菓子選びのポイントは、以下の6つ

- 個包装されているものを選ぶ

- 賞味期限が長めのものを選ぶ

- 食べやすいサイズのものを選ぶ

- 老若男女問わず好まれやすいものを選ぶ

- 常温保存可能なものを選ぶ

- 気温の影響を受けにくいものを選ぶ

- 挨拶のポイントは、以下の4つ

- 業務をサポートしてくれたお礼をしっかりと伝える

- 今後の働き方について伝える

- 今後の仕事への意欲を示す

- 継続したサポートのお願いをする

となります。

育休期間に環境が変化した場所に戻るのは不安がありますよね。

この記事でお伝えした内容が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。

このサイトでは、子育てやキャリアのテーマを中心に、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、「いいね!」と思った方は、ぜひSNS等でシェアしてくれたら嬉しいです。

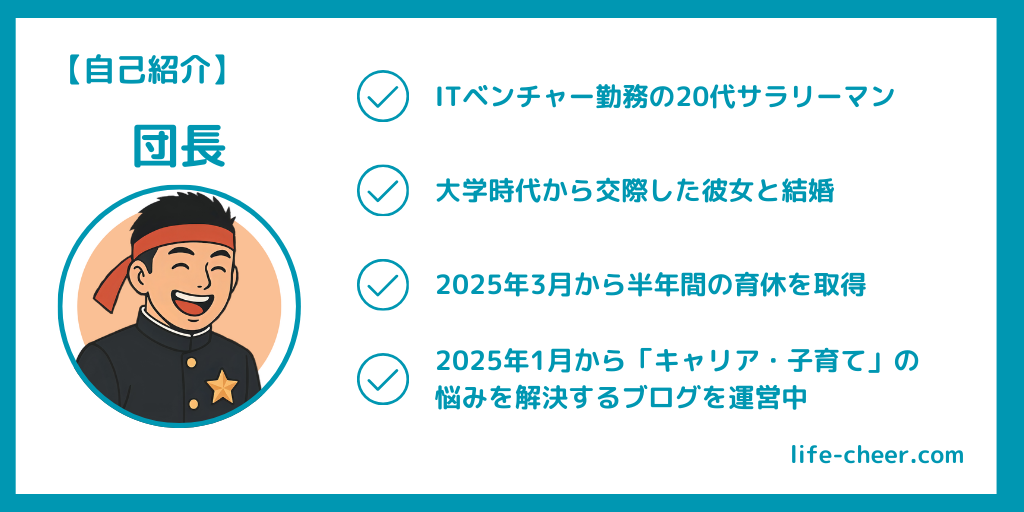

わたしたちについて

わたしたちについて

またこのブログでは、他にもキャリアや子育てについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。